微信扫一扫

留坝县生态文明建设侧记

云横秦岭,山黛水蓝。

位于秦岭南麓的国家级贫困县留坝,“面巴蜀而背秦川”,历史悠久,传说为汉初三杰留侯张良的归隐之地,素有“秦蜀咽喉”之称。

1970平方公里的土地上,生活着4.7万留坝人。地虽然大,林地面积却占到了93.6%;人虽然少,人均可供生产的土地却远远满足不了当地经济社会发展的迫切需求。

河口村村貌 张亚雄摄

河口村的绿水青山 张亚雄摄

由于地处秦岭腹地,这里具备天然的生态优势,似乎有着发展经济的良好条件。但是,作为南水北调的重要水源地、国家野生动植物资源的重要保护地,它被划入大秦岭生态保护限制开发区,工业发展受到限制。几年前,当地因为没有工业,且农村经济基础薄弱、基础设施落后,所以群众贫困面较大,2011年县本级财政收入仅两千万,农民人均纯收入4700元。如何有效保护环境,如何把生态优势转化为经济优势,对留坝来说是一个考验。

秉持生态理念,守护绿水青山

为了发展,上世纪80年代,留坝也曾走过简单的“靠山吃山、靠水吃水”的发展道路。砍木头、卖石头(开矿),当地也曾因此有过人均存款“全省第一”的辉煌。但是这都没能让留坝走多远。在很短的时间内,留坝的山变秃了,水变浊了。富民强县的目标不但没有实现,反而还造成了严重的水土流失,致使生态环境持续恶化,人地关系极为紧张。实践告诉留坝人,对生态资源的掠夺式开发只会带来恶果,青山绿水才是留坝最宝贵的生存资源,也是留坝发展最宝贵的后发优势。

传统文化诵读 张亚雄摄

大山里的足球队 张亚雄摄

荷花 留坝县宣传部供图

荷花 留坝县宣传部供图

所以,从本世纪初起,留坝县委、县政府就确定了“生态立县、药菌兴县、旅游强县”的发展战略,连续4届的党委、政府坚持这个发展战略不动摇。尤其是2011年以来,随着党和国家扶贫政策的落地实施以及各项利好的不断加持,县委、县政府带领留坝干部群众,“咬住青山不放松”,扎实苦干,久久为功,开创了生态保护与科学发展协调并进的新局面。在大城市普遍面临空气污染、交通拥堵等城市病的时候,留坝以其独有的良好生态,抓住机遇,统筹规划,实现了弯道超车。精心的保护,使当地以洪涝、干旱为主的灾害性天气逐年减少,朱鹮、大熊猫等珍稀动物种群逐步扩大,红豆杉、冷杉、水曲柳等珍稀植物明显增多,生态环境得到明显改善。同时,近5年来,留坝居民存款翻了一番,老百姓有了满满当当的获得感。留坝也先后获得中国生态魅力县、全国首批天然氧吧、省级生态县等殊荣,赢得了前来游玩的海内外游客的点赞,走出了一条贫困地区实践“两山论”的“留坝模式”。

荷花 留坝县宣传部供图

荷花 留坝县宣传部供图

留坝城貌 张亚雄摄

留坝老街 张亚雄摄

科学有效治理,做精做美城乡

留坝县境内的316国道是西北、西南地区危险化学品运输的主要通道,平均每天约有260~300辆危险化学品运输车辆从留坝过境,安全隐患极大。2015年8月以前,县境内危险化学品车辆事故频发,尤其是316国道临近汉台段的石门水库是汉中城区和国家南水北调水源地,一旦剧毒类危险化学品泄漏并进入水体,不仅会对沿线群众生产生活造成严重影响,更会威胁城区60余万人饮水安全和南水北调水质安全。为破解这一环境安全重大隐患问题,2015年9月,当地创新设立了专门管控危险物品车辆的安全检查站,运用互联网技术建成全国首个危化品运输车辆智能监管云平台,实现了对过境危化物品车辆的实时、全程管控,危化品车辆交通事故大幅下降。2016年较2015年下降42%,2017年全年仅发生一起事故,较2016年下降高达90.9%。

危化物品检查站,特别是危化物品车辆管理智能云平台的建立,使危化物品运输车辆管理走上了正规化、科学化、信息化轨道,为一江清水送京津、引汉济渭和留坝的绿水青山、生态文明建设打下了坚实基础。

在实现把绿水青山变成金山银山的过程中,能否构建起科学有效的乡村治理模式,直接关系到农民农村农业的长远发展。

留坝老街 张亚雄摄

留坝老街 张亚雄摄

留坝县武关驿镇河口村党支部 张亚雄摄

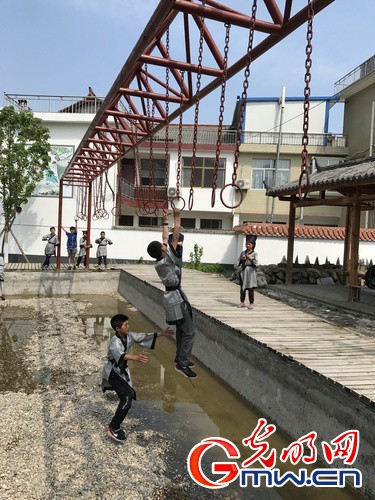

散学归来的学生在玩耍 张亚雄摄

留坝县委书记许秋雯表示,长期以来,地方乡村治理的主体、主责不明确,村级组织在乡村治理中缺位、失语,无力担当乡村治理主责,治理水平严重不符合现代农业发展和广大农民的需求。针对这一情况,留坝围绕党支部如何组织、带领贫困群众脱贫致富谋发展这一核心问题,着眼于培育农业、农村、农民的自我发展能力,大胆实践,创新开展了村级扶贫互助合作社建设,走出了一条乡村治理变革的新路子。

许秋雯说,扶贫互助合作社,其实是一个建立在村党支部领导下的集“生产、管理、服务、公益”等功能为一体的综合体。以火烧店镇中西沟村扶贫互助合作社为例,其下设农业生产服务队等10个专业服务队及种养殖技术指导服务队、环境卫生保洁队等6个公益性服务队。运行以来,该扶贫社引导村民参与管理,收取一定的管理费和服务费作为村集体经济积累。先后实施了礅礅石村贫困户危房改造、武火路段环境整治等多个代建工程,加上特色旅游服务队,该村扶贫社累计积累7.8万余元,向股民分红35600元,群众在扶贫社务工收入超过15 万元,贫困户户均增收2000元,并吸引40余名常年外出务工人员返乡就业。

通过努力,留坝城乡面貌发生了巨大变化,实现了垃圾有去处、污水进管道,河道绿水成荫、景点优美迷人,房前屋后三季有花、公路沿线四季常绿的景观效果,完成了“城在林中、路在绿中、居在园中、人在景中”的美丽蝶变。花园城市、干净整洁成为留坝的响亮品牌,留坝已成为汉中市最干净、最美丽的地方。这也为当地发展全域旅游奠定了坚实的基础。

融合创新业态,稳“铸”金山银山

保护不是终极目标,发展才是硬道理。为了把留坝的生态优势变成发展优势,让青山绿水变成百姓增收致富的金山银山,留坝人以改革担当的精神,进行了不懈探索。

“零工业”的县域,该怎样发展经济?留坝给出了自己的答案。自2011年起,当地坚持“生态立县、药菌兴县、旅游强县”的发展战略不变,旅游“一业突破”的发展方向不调,以“建设中国山地度假旅游示范区”目标破题,以全域旅游“一业兴”带动经济社会发展“百业旺”,科学确立了“四养一林一旅游”的“长中短”相结合的产业发展路径。

从无到有易,从有至精难。1970平方公里的土地,森林覆盖率为90.58%,林木绿化率达92.72%,这是留坝耀眼的生态名片。当地通过实施林业重点工程,优化结构,使森林质量得到提高,林地面积、林内生物种群数量均大幅递增,森林覆盖率较10年前增加了2.2%。截至2017年,当地年林业总产值已达92053万元,较5年前增加了61.5%。

据了解,当地将林下散养土鸡、土猪、土蜂、生态食用菌作为短期产业,将林产业(林下中药材、高产板栗、橡子林)作为中线产业,按照“做特做优做高端”的思路,适度规模发展,为群众增收奠定了坚实基础。2014年以来,当地先后拿下了留坝香菇、木耳、土蜂蜜、板栗、银杏、西洋参、猪苓7个国家地理标志认证产品,成为陕西省地标认证产品最多的县;农产品质量可追溯体系初步建成,使农田作物直上餐桌有了安全保障。品质的保证,使留坝棒棒蜜、留坝土鸡等得到了市场认可,“土”字号农旅产品远销东部发达省份。

除了做大做强农业,留坝也依靠农业,以全域旅游助推县域经济全面发展。近8年来,县上累计投入9亿元,实施旅游重点项目223个。以张良庙紫柏山国家4A级景区为代表的观光产品,以青少年自然成长营、由林场改造成的木工学堂、青少年足球研训基地等为代表的研学旅游产品,以山地骑行等为主的运动休闲产品等集观光、研学、运动、休闲、养生为一体,覆盖留坝全境、贯穿一年四季的全域旅游产品体系不断丰富,使当地旅游三产产业水平不断提高。游客的增加、从业人员收入的大涨,让当地的村民纷纷加入了旅游行业。截至2017年底,留坝农家宾馆和农家乐分别较“十一五”末增长450%和68%,各景区景点90%的就业岗位提供给了县内贫困户成员,全县70%的贫困户直接或间接地参与到旅游产业中,实现了脱贫致富。近三年,600余名外出务工人员回乡创业,全县累计发放旅游创业贷款2.2亿元,带动劳动力就地转移1.03万人次,实现收入2.5亿元。2017年,留坝县农村常住居民人均可支配收入9535元,其中旅游产业为农民人均纯收入贡献3306元,占比达到34.5%,全县三次产业的比例达到26:23:51。

旅游业的发展,不仅仅改善了留坝群众的生产生活条件,也让4.7万老百姓有机会参与旅游发展、参与旅游服务,使其能够从旅游产业中受益,从而共享乡村旅游发展的红利。

关心人才科技,留住美丽乡愁

留坝要发展,人才科技是关键。几年前,留坝全县有5000余名农民外出务工,产生了“空心村”等社会问题。为此,留坝创造性开展工作,解决人才、资金问题,并运用科技手段,为“两山论”的创新实践提供了坚实保障。

为了留住人才、吸引人才,留坝县多途并进,向人才资源发力:组织县级领导、村支部书记、旅游从业者等赴“两山论”的产生地浙江参加学习培训,以培养自己的实用型人才;与西北农林科技大建立县院合作关系,引进西北农林科技大学廉喜红博士、农业标准化研究所所长李鑫教授在留坝创建专家工作站,就留坝生态保护及产业发展中的难题进行攻关;与汉中市三甲医院——中心医院合作,进行紧密型医联体托管,引进优质医疗资源,让老百姓在家门口就能享受专家级服务;出台了6大类50项多项优惠政策提供了1384个岗位,服务引导外出务工人员返乡创业就业,让青壮年劳力回到农村,带动乡村振兴……

一系列的政策,温暖着、凝聚着外出务工人员的心。截至2018年3月底,留坝已有900余名人员达成初步意向,630名返乡青年达成就业协议,108人参与产业发展。返乡青年已经逐渐成为留坝“四养一林”产业发展的中坚力量。县上还成立了“农民工返乡创业就业协会”“留坝县工匠协会”“养蜂产业协会”,并通过这些社会组织管理、服务乡土人才。

在大力发展经济的同时,留坝也始终着力于地区乡土文明的建设。当地秉持“土、野、俗、古、洋”的理念,以最小的人工干预充分保护城乡原态原貌,并通过实施“乡土文化记忆工程”,对古村落、古民居和传统民俗、手工技艺等进行保护和开发,精心打造“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的美丽乡村。

“我们赶上了好时候。”留坝县武关驿镇的杨慧说。这个秦岭深山中的普通妇女,瞅准了当地日渐兴盛的旅游业,盘下店面,做起了餐饮。“我觉得我正在做事业,它让我对未来有了寄托。”

一个小、弱、偏、贫的山区县,为了保护生态环境、守好京津和关中的水源地,拒绝了可能影响生态环境的重大资源开发性项目,冲破重重困难依法关停10余家破坏生态环境的矿产开发企业,终止总投资10亿元的紫柏山风力发电这一当地有史的以来最大投资项目,却把绿水青山变成了金山银山,走出了一条民富县强,科学的、可持续的特色发展道路。宁要绿水青山,不要金山银山。留坝的故事在陕南不是个例。“飞出”朱鹮的洋县,“国宝”大熊猫生活的宁陕、太白、佛坪等地,都曾因为保护环境和珍惜物种而付出心血。生活在这里的老百姓,世代守护着秦岭,守护着秦岭里的精灵。

碧波荡漾,山风轻拂。时光在这里静静地流淌,诉说着古老的故事。位于中国大陆腹地的“深呼吸”小城留坝,似乎也在轻声呼唤。那一声声“留吧”“留吧”,留住了绿水青山,也唤来了“金山银山”。

(光明融媒记者张哲浩 见习记者张亚雄)

-

四号信箱

汉台区70㎡| 2室1厅 500元 面议 -

同心村菜籽坝街道

略阳县110㎡| 2室1厅 0元 面议 -

市中心 精装修 3室拎包入住

汉台区130㎡| 3室2厅 1100元 面议 -

和谐春天

西乡县50㎡| 2室1厅 700元 面议 -

长青家园

汉台区91.7㎡| 2室2厅 0元 面议 -

宁强二道河

宁强县50㎡| 2室0厅 4500元 面议 -

西大街市人民医院家属院

汉台区70㎡| 2室1厅 700元 面议 -

康居家园

汉台区96㎡| 2室2厅 0元 面议 -

汉源新城

宁强县120㎡| 3室2厅 0元 面议 -

宁强汉源新城

宁强县120㎡| 3室2厅 0元 面议 -

汉源新城

宁强县120㎡| 3室2厅 0元 面议 -

民安花苑

勉县65㎡| 1室1厅 0元 面议

-

滨江花城

汉台区130.35㎡| 3室2厅 120万 面议 -

汉中汉台区悦景湾小区3室 2厅 2卫63万元

汉台区126.63㎡| 3室2厅 63万 面议 -

青鹤观新农村自建房

镇巴县400㎡| 6室0厅 33万 面议 -

晨晖帝景府

汉台区76㎡| 2室1厅 58万 面议 -

西大街市人民医院家属院

汉台区76㎡| 2室1厅 55万 面议 -

明乐佳苑

城固县130㎡| 3室2厅 63万 面议 -

海德城汉莲苑

汉台区82.08㎡| 2室2厅 50万 面议 -

东湖小区

汉台区74㎡| 1室2厅 20.5万 面议 -

百嘉汇美居

汉台区67.4㎡| 1室1厅 0万 面议 -

勉县 江南小区二期 (和府)

勉县117㎡| 3室2厅 42万 面议 -

江南小区

勉县117㎡| 3室2厅 43万 面议 -

和谐春天

西乡县95㎡| 2室2厅 48万 面议

-

下一条:佛坪茱萸花海中的“别样风景”

微信公众号

微信公众号